纏のペーパークラフトを作りました。

お土産品として、また、地域の文化を継承していくコンテンツとして、一役買えればと思っています。

※2021年12月より販売開始しました。

こちらからご購入いただけます。

池上に根付くお会式の文化

池上には、日蓮宗大本山池上本門寺があり、日蓮宗の影響が強いエリアです。

全国各地の日蓮宗のお寺では、日蓮聖人がお亡くなりになった10月13日を中心に御会式が営まれており、池上の古くからの住民は、9月から11月にかけて、近隣のお寺のお会式に参加します。それは、万灯行列といわれ、主に、纏・万灯・太鼓・ 鉦・笛の構成で、団体で参拝するというものです。

そして、その中でも、池上本門寺の御会式は別格で、もっとも盛大に行われます。

池上本門寺のお会式は10月11日から13日。特に12日の万灯練り供養では、参加者3000人、観光客30万人が池上本門寺を訪れ、池上の街を賑やかします。

そして、万灯行列の中でも、纏は花形として、存在感のあるポジションです。

池上周辺に数多くある結社・講中

万灯練り供養に参加する団体は、結社・講中などと呼ばれ、池上周辺や大田区周辺地域に数多く存在し、全国に分布しています。

池上の町内には、徳持・堤方・市野倉などの旧地名単位での結社がいくつもあります。池上徳持若睦会は、旧地名徳持エリアの池上3丁目~8丁目の人が参加する、お会式とお祭りを楽しむ会です。

なぜペーパークラフト纏を作ることになったのか

そもそもは、池上徳持若睦会の纏の作り方を継承する話からのスタートでした。

かねてより、バイク屋輪太郎の店主青木さんから纏の作り方を教えてもらえる話があり、その話をSANDO の中嶋さん・小田桐さん、トミ企画のトミーさんに持っていき纏の制作ワークショップをして一緒に作り方覚えませんか?とお誘いしたところ、興味をもっていただきました。

そして、いきなり実際の纏を作るワークショップはハードルが高いので、もう少し気軽にできるペーパークラフト版を作ることとなりました。その後、堤方4306 店主安部さんの協力により、プロトタイプ作りと広報の予算を獲得したことで、プロジェクトが進みました。

纏と参拝の関係性

江戸時代の街火消しが組の目印として持っている纏。

纏は、もともとはのぼり旗から転じて、江戸時代後期に現在伝承されている形になったそうです。

そして、お会式で纏が振られるようになったのは明治からと言われています。

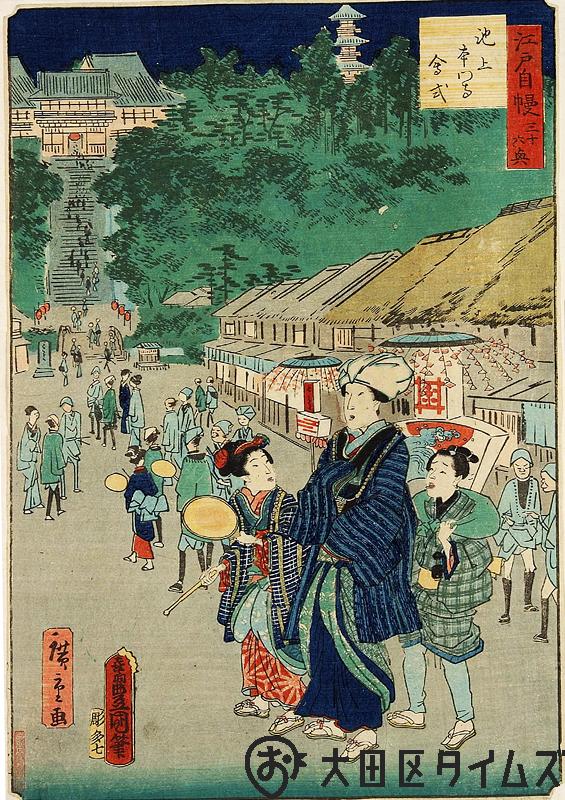

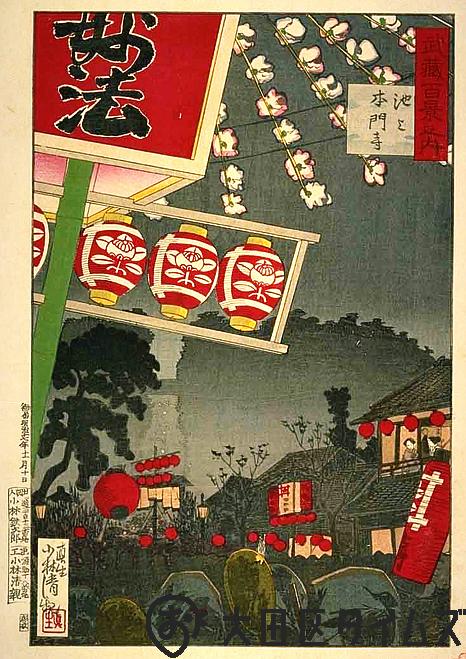

そのため、歌川広重(寛政9年~安政5年)や小林清親(弘化4年~大正4年)の浮世絵作品にお会式の纏は出てきていません。

通常の纏とお会式纏の違い

お会式の纏は様々な技のバリエーションがあり、お会式の花形です。

技についてはこちらの記事をどうぞ↓

江戸の町火消しが使っていたとされる通常の纏は20kg ほどの重さがあるそうです。

お会式の纏は、会によっては同じくらいの重さのものを使っているところもありますが、 通常の纏よりも比較的軽いものが使われていることが多いです。

池上徳持若睦会がメインで使っている纏は7-8kg ほどで、会に保管してある纏の中で一番重いものでも13kg ほどです。

纏の作り方を学ぶ

池上徳持若睦会の纏は会員による手作りで、現在使っている纏は輪太郎青木さん制作のものです。

最初の頃は実際のものを測りながら覚えていき、バランスの良いものを作るまでに何本かかかったそうです。

まずは輪太郎さんにおおよその作り方を教わりました。

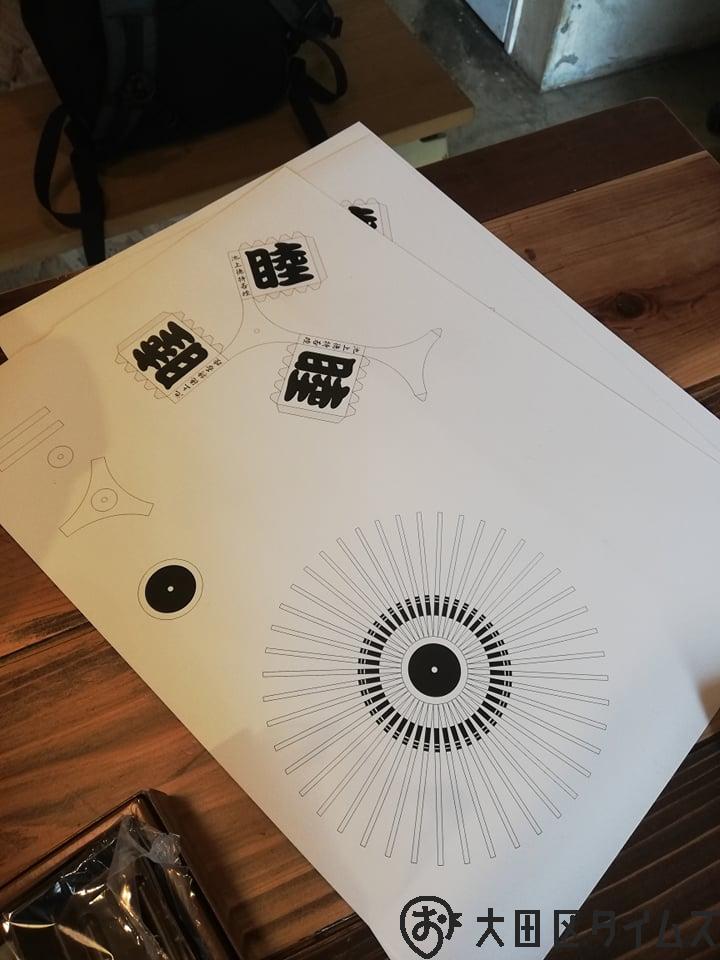

ペーパークラフト纏の図面を引く

輪太郎さんの話と実際の纏を参考に、CADを使ったペーパークラフト纏の制作が始まりました。

頭は正面から見て正方形になるように作るとかっこいいとのことで、今回ぴったり正方形になるよう計算して出してます。

制作を担当したSANDOの敷浪さんは一級建築士でペーパークラフトを作ることに慣れているのと、若睦の纏はシンプルな構造なので作りやすかったそうです。

プロトタイプなので当初白地でしたが、動画撮影前に池上徳持若睦会仕様になりました。

「睦」のマークと「池上徳持若睦会」と入っている部分は、それらしいフォントを入れ、また、馬簾にも模様を入れてます。

ペーパークラフト纏のプロトタイプを作ってみる

作ってみたところ、内側の補強は一回り小さくしたほうが納まりがよかったことや、頭と柄の接合部分の補強の厚みが少しあったほうがよかったことなどが分かり、ブラッシュアップしていこうということになりました。

楽しみですね。

今後の展開について

お会式の文化が、池上の住民や観光に訪れた人に伝わるよう、ワークショップを開催したり、お土産品としてパッケージを整えて世に出せたらと思っています。

※2021年12月より販売開始しました。

こちらからご購入できます◎

今後ともよろしくお願いします。

身近なお会式纏プロジェクト